Bürgerschaftsdebatte zum Kühne-Geschenk

In dem Rechtslexikon Jurawelt findet sich eine hilfreiche Abhandlung über Hehlerware: „Hehlerware bezeichnet Gegenstände, die durch rechtswidrige Zueignungsdelikte wie Diebstahl oder Unterschlagung erlangt wurden. Sie werden genutzt, verkauft oder weitergegeben, um sich oder anderen einen unrechtmäßigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Käufer solcher Waren erwerben kein Eigentum und tragen das Risiko rechtlicher Konsequenzen.“ Abschließend gibt es noch ein paar Empfehlungen zum Schutz vor Hehlerware: „Hinterfragen Sie die Herkunft – Auffällig günstige Preise meiden – Keine Eile beim Kauf“.

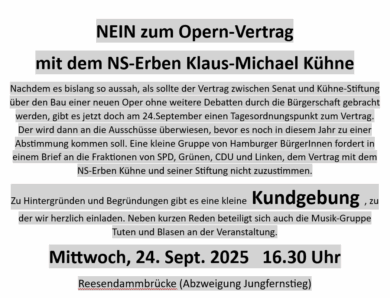

Wer die Bürgerschaftsdebatte zum Thema „Oper“ am vergangenen Mittwoch (24. September 2025) kritisch verfolgt hat, kommt kaum um die Assoziation zur Hehlerei und den Empfehlungen zum Schutz davor herum. Dabei geht es weniger um die eng gefasste juristische Dimension, als um die Übertragung ins Politische. Im Kern geht es darum, dass der Senat empfiehlt, ein Hundertemillionen schweres Geschenk der Kühne-Stiftung anzunehmen und um die Frage, ob es statthaft ist, dieses ohne Hinterfragen der Herkunft dieses Geldes zu tun. Es ist dem SPD-Abgeordneten Arne Platzbecker vorbehalten, erst gegen Ende der Debatte diese Frage anzusprechen, die wie „ein Elefant im Raum“ stehe. Bis dahin schwelgen die die Senatsvorlage vertretenden Abgeordneten der SPD und Grünen ausschließlich über die großartige Chance für den Opernstandort Hamburg, die sich aus diesem Geschenk ergäbe. An den Worten von Platzbecker wird deutlich, wie SPD und Grüne sich den Umgang damit zurechtgelegt haben:

Ja, es gäbe Kritik an dem Stifter und dessen Familiengeschichte, daran „wie sich das Vermögen entwickelt hat“, an „seiner (Klaus-Michael Kühnes) Steuerpflicht oder eben auch, wie wir Hamburger sagen würden, dann Nicht-Steuerpflicht in Hamburg“. Das seien keine „belanglosen Hinweise“, solche Fragen dürften und müssten angesprochen werden. Darum sei es auch richtig, dass dieses Projekt eben nicht als privates Denkmal entsteht, sondern unter öffentlicher Verantwortung.“ Mit der Übernahme öffentlicher Verantwortung für das Kühne-Geld vollzieht sich nun aber genau das, was unter politischen Gesichtspunkten und unter diesen konkreten Umständen als Beitrag zu Geldwäsche und Hehlerei zu kritisieren ist: der Transfer privaten Vermögens, dessen Kern in der Nazizeit aus der Beihilfe am Raub jüdischen Besitzes entstanden ist, in die öffentliche Hand.

Es ist deshalb nichts weiter als ein Taschenspielertrick, zu konzedieren, dass die Fragen nach der Herkunft des Geldes angesprochen werden „dürfen und müssen“, die Fragen dann aber selbst weder zu stellen noch sich um deren Beantwortung zu kümmern. Ein Hinweis, warum sich der Senat so verhält, gibt Platzbecker selbst. Denn er verweist auf die beträchtlichen Summen, die Kühne in die Elbphilharmonie, in den HSV und die Uniklinik gesteckt hat (nota bene: auch in die Hauptkirche St. Katharinen). Platzbecker benennt damit Abhängigkeiten, auf die sich die Stadt und andere Institutionen bereits eingelassen haben und aus denen sich zu lösen offenkundig nicht mehr denkbar ist.

So erklärt sich, dass der naheliegende von der Fraktion der Linken eingebrachte Antrag, eine unabhängige wissenschaftliche Aufarbeitung der Firmengeschichte zum Gegenstand des Opernvertrags zu machen, keine einzige Stimme aus den Reihen der SPD und Grünen erhält. Sie wollen ganz schlicht selbst nicht, dass diese Zusammenarbeit mit Klaus-Michael Kühne und seiner Stiftung durch Erkenntnisse über die Herkunft seines Vermögens gestört wird, auch wenn ein Abgeordneter der Grünen an einer Stelle der Debatte anderes vorgibt. Doch sollten er und seine Partei das ernst meinen: Wann, wenn nicht jetzt, wäre es möglich, das zu realisieren?

Zu dieser Senatslinie passt inhaltlich, wie sich im Jahr 2015 der damalige Bürgermeister Olaf Scholz anlässlich des 125. Firmenjubiläums von Kühne & Nagel 2015 in einem Grußwort sprachlich der Selbstdarstellung des Unternehmens anpasste und wie es der Stifter selbst kürzlich so formulierte: „Ich bin der Meinung, dass mein Vater und [mein] Onkel unser Unternehmen unter den obwaltenden Umständen gut durch den zweiten Weltkrieg gebracht haben.“

Das alles dürften Beispiele dafür sein, wie der Senat sich den Umgang mit der Stadtgeschichte vorstellt, wenn wirtschaftliche Abhängigkeiten betroffen sind. So blieb es schon im Herbst 2022 dem Schriftsteller Sven Pfizenmaier überlassen, mit dem Rückzug seiner Bewerbung für den Klaus-Michael Kühne-Preis beim Harbour Front-Festival diese Abhängigkeit von diesem Mäzen zu problematisieren.

Mag sein, so vermutet es das Hamburger Abendblatt unter Hinweis auf den angeblich angegriffenen Gesundheitszustand des jetzt 88-jährigen Stifters, dass der Senat jetzt das Ganze noch zu Lebzeiten Klaus-Michael Kühnes unter Dach und Fach zu kriegen hofft und damit rechnet, dass sich nach dessen Tod die anstehenden Fragen nach dem NS-Erbe erledigt haben. Sollte das stimmen, wäre das der rot-grüne Abgesang auf eine ernstzunehmende Erinnerungskultur, die sich den Opfern verpflichtet fühlt und nicht den Tätern und deren reich gewordenen, dankbaren Nachfahren.

👍Mehr kann ich zu diesem

durchdachten Text nicht sagen. Volle Zustimmung.