Das Recht, Rechte zu haben.

Als Art. 1 des Grundgesetzes formuliert wurde, bezogen sich die Autoren auf einen internationalen Prozess der Aufarbeitung der NS-Herrschaft. So war für die Nürnberger Prozesse mit dem „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ ein neuer völkerrechtlicher Straftatbestand geschaffen worden. Das korrespondierte mit dem Versuch, einen ebenfalls völkerrechtlich bindenden Vertrag über die Einhaltung von Menschenrechten zu verfassen, der 1948 – in seiner Rechtswirksamkeit abgeschwächt – in der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ mündete.

Beides war Ausdruck des Versuchs, das Systematische der Barbarei des Nationalsozialismus zu erfassen, das kategorial etwas Anderes darstellt als die Summe aller einzelnen Verstöße gegen schon damals geltendes Völkerrecht. Denn die NS-Herrschaft wurde gerade darin wirksam, dass das Verbrecherische konzeptionell in staatliches Handeln eingewoben war. In der Nachkriegsaufarbeitung ging es rechtssystematisch deshalb weniger um die NS-Verbrechen als um das Versagen staatlichen Rechts, sowohl im nationalen als auch im internationalen Maßstab.

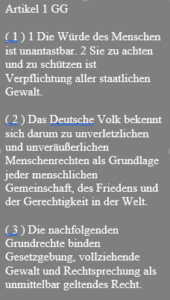

An diesem Punkt setzt Art. 1 des Grundgesetzes an. Deren drei Absätze bilden eine Einheit und sind nur als solche zu verstehen. Denn erst die gedankliche, v. a. aber die rechtliche Verknüpfung zwischen dem abstrakten Begriff der Würde des Menschen mit der konkreten Definition und einklagbaren Festschreibung von Menschenrechten schafft die Voraussetzung für die erwünschte Wirksamkeit. Abstrakte Normen wie die der Unantastbarkeit der Würde sind nämlich nur konkret zu vermitteln, andernfalls verbleiben sie im Ungefähren. Dieses Ungefähre befindet sich jedoch immer im Sog historischer Befangenheit. Gerade in naturrechtlichen Ableitungen dessen, was die Würde des Menschen ausmacht, sind alle möglichen Interessen und Vorstellungen eingeflossen, oft verwurzelt in dem Bild eines Menschen, der männlich ist, von weißer Hautfarbe und über Besitz verfügt. Deshalb ist zweierlei notwendig: Die im Abstrakten liegende Unverfügbarkeit muss gewahrt werden und gleichzeitig muss sie konkret vermittelbar sein.

An diesem Punkt setzt Art. 1 des Grundgesetzes an. Deren drei Absätze bilden eine Einheit und sind nur als solche zu verstehen. Denn erst die gedankliche, v. a. aber die rechtliche Verknüpfung zwischen dem abstrakten Begriff der Würde des Menschen mit der konkreten Definition und einklagbaren Festschreibung von Menschenrechten schafft die Voraussetzung für die erwünschte Wirksamkeit. Abstrakte Normen wie die der Unantastbarkeit der Würde sind nämlich nur konkret zu vermitteln, andernfalls verbleiben sie im Ungefähren. Dieses Ungefähre befindet sich jedoch immer im Sog historischer Befangenheit. Gerade in naturrechtlichen Ableitungen dessen, was die Würde des Menschen ausmacht, sind alle möglichen Interessen und Vorstellungen eingeflossen, oft verwurzelt in dem Bild eines Menschen, der männlich ist, von weißer Hautfarbe und über Besitz verfügt. Deshalb ist zweierlei notwendig: Die im Abstrakten liegende Unverfügbarkeit muss gewahrt werden und gleichzeitig muss sie konkret vermittelbar sein.

Ernst Bloch („Ich bin, aber ich habe mich nicht, darum werden wir erst.“) hat das Moment der Unverfügbarkeit genauso zum Ausdruck zu bringen versucht wie Simone de Beauvoir, wenn sie davon spricht, dass Würde schwer zu definieren sei, aber der Schrei eines in seiner Würde verletzten Menschen unverkennbar ist. Auch eine theologische Ableitung geht in diese Richtung: Geschöpflichkeit und Ebenbildlichkeit des Menschen bedeuten, dass Gott so unendlich vielgestaltig ist wie es Menschen gibt, jeder Hautfarbe, jedes Geschlechts, jeder Herkunft und Eigenart. Damit ist der Entwurf des Menschlichen der Selbstdefinition entzogen, der Mensch wird im Werden.

Und gerade weil es so ist, ist nichts beliebig. Hanna Arendt hat dieses dialektische Verhältnis auf einen Begriff zu bringen versucht. Für sie beinhaltet das Menschsein in seinem innersten Kern das „Recht, Rechte zu haben“. Darin spiegelt sich die Erfahrung, dass die Nazis Menschen für vogelfrei erklärt haben, genau darin hat deren menschenverachtende Totalität ihren Kern. Deshalb artikuliert sich für sie die Würde des Menschen in diesem unveräußerlichen „Recht, Rechte zu haben“. Diese Begriffsdefinition verortet sich damit nicht in der Abstraktion, sondern in der Verarbeitung geschichtlicher Erfahrung durch die einklagbare Absicherung von Menschenrechten.

Diese Perspektive konkretisiert sich in Art. 1 GG auf zweierlei Weise. Erstens: Aus der Behauptung der Unantastbarkeit der Menschenwürde ergibt sich eine staatliche Rechtspflicht. Und zweitens: „Darum“, also zwecks Gewährleistung dieser Rechtspflicht, bekennt sich das deutsche Volk zu unveräußerlichen und unverletzbaren Menschenrechten und definiert sie in dem dann folgenden Grundrechtekatalog. Die Einklagbarkeit der konkreten Menschenrechte ist also die Bedingung eines Lebens in Würde, „die Würde ist das Worumwillen der Menschenrechte“ (A. Pollmann).

Genau dieser Punkt birgt ein kaum auflösbares Problem. Denn jede Einklagbarkeit setzt Staatlichkeit voraus. Staatlichkeit aber erzeugt per se einen Doppelcharakter des Rechts: Einerseits wirkt es zur Legitimation und Durchsetzung von staatlicher Macht, andererseits zu deren Begrenzung. Das gilt auch und gerade für Art. 1 GG und die folgenden Grundrechte. Das Problem besteht darin, dass alle historische Erfahrung zeigt, dass staatliche Macht dazu neigt, sich zu entgrenzen und auszubreiten. Das aber ist systemisch unverträglich mit Menschenrechten. Denn die Behauptung der Menschenrechte erschöpft sich eben nicht im Passiven, in der bloßen Abwehr von deren gröbsten Verletzung, der Sklaverei und Folter, wenngleich schon das angesichts der Zustände in vielen Teilen der Welt viel wäre. Menschenrechte realisieren sich vielmehr in der Selbstbestimmung, im Selbergehen. Sie werden erst lebendig, nachhaltig und geschichtlich, wenn Menschen sich jedweder Herrschaft entziehend über ihr Leben, ihre Orte und ihr Werden mitbestimmen. Das aber setzt voraus, dass die Gesellschaften in all ihren Institutionen und sozialen Einrichtungen davon durchdrungen und so organisiert sind, dass sie genau das befördern und ermöglichen, sich also so weit wie irgend möglich Herrschaft entsagen.

Aus dieser Perspektive betrachtet wird deutlich, dass es um die Menschenrechte nicht gut bestellt ist. So notwendig es dabei ist, genau zu schauen und zu differenzieren, um Relativierungen vorzubauen – Folter und „Verschwinden-lassen“ unterscheiden sich von den Sanktionierungen der Hartz-IV-Gesetze – so wichtig ist es, Menschenrechtsverletzungen auch in vermeintlich weniger dramatisch daherkommenden Entwicklungen zu sehen und gegen sie anzugehen. Denn Grund allen Übels ist die Bereitschaft, die Verwirklichung der Menschenrechte überhaupt anderen Interessen unterzuordnen und damit zu relativieren. Das Prinzip, um das es hier geht und das in Art. 1 formuliert ist, kann man nicht graduell denken und nur ein bisschen einhalten.

Deshalb braucht es eine grundsätzlich kritische Distanz auch zum deutschen Grundgesetz. Das gilt insbesondere hinsichtlich der in ihm manifestierten, auf einem liberalen Marktverständnis beruhenden wirtschaftlichen Vorstellungen. Denn im Trubel der herrschenden Ökonomien spielen Menschenrechte weltweit eine nachgelagerte, oft gar keine Rolle. Gerade an den Zerstörungen, die die neoliberale Transformation in den vergangenen Jahren angerichtet hat, wird die Bereitschaft zur Missachtung menschenrechtlicher Standards auch in den bürgerlichen Demokratien Mitteuropas sichtbar. Die ordnungs- und sozialrechtliche Differenzierung von osteuropäischen und deutschen obdachlos gewordenen Menschen, die Kooperation mit Terrorregimen zur Abwehr von Flüchtlingen, die auf Einschränkung von Freiheitsrechten zielenden Polizeigesetze, die Nivellierung der voraussetzungslosen Gewährleistung des Existenzminimums – all das weist darauf hin, dass der deutsche Staat selbst potenzieller und konkreter Gefährder der im Grundgesetz verbrieften Menschenrechte ist. Der seit 1997 jährlich von Bürgerrechtsorganisationen herausgegebene „Grundrechte-Report“ dokumentiert ein erschreckendes Ausmaß dieser Entwicklung.

Deshalb gilt es, nie darin nachzulassen, alle Sinne zu schärfen und immer aufs Neue die Radikalität menschenrechtlichen Schauens, Denkens und Handelns einzuüben, die Universalität der Menschenrechte in den Blick zu nehmen und im Kleinen wie im Großen allen Anfängen zu wehren.

Dieser Beitrag erschien in leicht gekürzter Fassung in Ausgabe 2/2019 der Ev. Aspekte .

No Comment